La liberté scientifique en plein paradoxe

Alors que l’on se mobilise pour la liberté scientifique menacée par Trump, le nouveau patron de la recherche biomédicale américaine annonce la restaurer. Décryptage avec le conseil de Raison sensible.

Stand up for science. En ce vendredi 7 mars où j’écris ces lignes, tel est le mot d’ordre parti des Etats-Unis. Il a gagné la France, où les scientifiques se mobilisent pour marcher en soutien de leurs confrères américains maltraités par Donald Trump. Le mois dernier, une vague brutale de licenciements a frappé le milieu de la recherche dans le cadre du plan d’économie drastique mis en œuvre par Elon Musk dans l’administration fédérale. Une purge qui s’est notamment traduite par 1 200 personnes mises au chômage, dont un grand nombre de chercheurs, aux NIH (National Institutes of Health), les instituts nationaux de recherche médicale et biomédicale.

Si Mediapart indique que le renvoi de scientifiques concerne principalement des jeunes en contrat précaire (en fait en période d’essai), le site d’information relève aussi que le domaine de la recherche sur le climat est particulièrement touché. Les chercheurs des Etats-Unis ne se sont d’ailleurs pas rendus à la dernière cession du GIEC. Sur France Inter, la paléoclimatologue Valérie Delmotte dénonce une « chasse aux sorcières » qui lui fait penser à « la révolution de Mao, l'Allemagne de 1933 ou la France de Vichy ». On déplore également le bannissement de certains termes par l’administration Trump dans les demandes de subventions de projets de recherches, comme équité, égalité, inclusion, femme, minorités ou stéréotypes, tous apparentés au wokisme. Cela concernerait donc plutôt les sciences sociales, mais l’immunologiste Alain Fischer alerte sur « l’absurdité » qui conduirait désormais à vous retoquer si vous voulez « comparer les conséquences d’une maladie entre hommes et femmes ».

Contre l’obscurantisme

Valérie Delmotte et Alain Fischer figurent parmi les signataires d’une tribune publiée dans Le Monde pour défendre « les sciences face aux nouveaux obscurantismes ». S’érigeant ainsi en « défenseurs des libertés académique et scientifique », ses auteurs appellent solennellement à se mobiliser pour ces « valeurs essentielles à nos démocraties ». Et face à cette vague obscurantiste venue des Etats-Unis qui pourrait « préfigurer ce qui nous attend si l’on ne réagit pas à temps », ils rappellent « l’importance des faits scientifiques, notamment pour la santé, la compréhension des inégalités sociales, les défis climatiques et la bio-diversité ».

Auteur de L’Obscurantisme au pouvoir, je note que la tribune n’aborde pas la problématique d’entrave à la liberté scientifique qui se trouve au cœur de mon ouvrage. Pourtant, ce nouvel obscurantisme concerne au moins autant la France que les Etats-Unis. Il se manifeste par un débat inexistant voire empêché sur un certain nombre de sujets controversés, en premier lieu en matière de santé. Par exemple à l’Académie des sciences où je débute mon ouvrage par un entretien avec son ex-secrétaire perpétuelle, Catherine Bréchignac. Elle m’apprend que des débats qui auraient été très importants pour la gestion de la crise du covid y ont été impossibles à mener. Une académie qu’a dernièrement présidée Alain Fischer, ex-responsable de la stratégie vaccinale française, dont je décris la fâcheuse tendance à nier la problématique des effets indésirables des vaccins en la considérant comme un non-sujet ne méritant même pas d’être discuté. De l’obscurantisme, qui n’a pas attendu Donald Trump pour sévir.

La liberté d’expression au programme des NIH

Paradoxalement, alors que l’on s’inquiétait en France pour des libertés académiques et scientifiques menacées par le nouveau président des Etats-Unis, à Washington, celui que Trump a choisi de nommer pour diriger les NIH, l’épidémiologiste et professeur en économie de la santé à l’université de Stanford Jay Bhattacharya, a présenté le 5 mars au Sénat sa candidature en défenseur de ces libertés. Et ce après avoir été personnellement marginalisé par les anciens responsables des NIH, pour avoir critiqué le bien-fondé de mesures sanitaires durant la pandémie. Notamment dans la Déclaration de Great Barrington qui recommandait d’arrêter les confinements généralisés pour privilégier une protection ciblée des personnes à risque. Jay Bhattacharya en fut l’un des trois co-auteurs avec les professeurs d’épidémiologie Sunetra Gupta, de l’Université d’Oxford, et Martin Kuldorff, qui été exclu de l’université d’Harvard où il enseignait à la suite de ses prises de positions non conformes à la pensée dominante.

Aux sénateurs qui l’auditionnaient, Bhattacharya a rappelé qu’ « au cours des dernières années, les hauts responsables des NIH ont supervisé une culture de dissimulation, d’obscurcissement et de manque de tolérance envers les idées qui différaient des leurs ». Il a donc d’emblée déclaré vouloir « instaurer une culture de respect de la liberté d’expression et de la dissidence scientifique au sein des NIH ». Cela constituera l’une de ses cinq priorités, avec la lutte contre les maladies chroniques, l’innovation, la question majeure de la réplicabilité de la recherche biomédicale - qui pose un grave problème de fiabilité et d’intégrité - et enfin la réglementation des recherches risquées susceptibles de provoquer une pandémie. Comme cela pourrait avoir été le cas pour le covid avec des travaux de gain de fonction sur les coronavirus financés par les NIH aux Etats-Unis et en Chine.

Remise en avant de l’essence de la science

Le scientifique nommé par Trump à la tête du principal financeur de la recherche biomédicale mondiale défend donc cette liberté scientifique que l’on s’insurge, en France, de voir menacée. Dans ces circonstances, j’ai recueilli l’avis de membres du conseil scientifique de Raison sensible en leur communiquant le compte rendu de l’intervention de Bhattacharya réalisé par la journaliste Maryanne Demasi. « Il faudra juger sur les faits, mais c’est intéressant de voir remettre en avant la question du débat scientifique et de la liberté d’expression par cette personne qui a elle-même été ostracisée, comme on le voit de plus en plus », estime ainsi le chercheur en santé publique Pierre Meneton après la lecture de l’article.

Le virologue Jean-Michel Claverie, qui a travaillé aux NIH dans les années 1990, considère pour sa part que « les réponses de Bhattacharya aux sénateurs vont totalement dans le bon sens. Ce qu’il dit sur la dissimulation me semble malheureusement vrai du fait de collusions opaques des NIH avec la FDA (agence du médicament américaine), les lobbys pharmaceutiques, l’OMS et même les Chinois comme on l’a vu pour les travaux sur les virus réalisés à Wuhan. Les NIH ayant par ailleurs tendance à favoriser le conservatisme scientifique de certains de leurs pontes, je trouve formidable que l’on y redéfinisse le débat, et donc la dissidence, comme l’essence de la science. C’est conforme à mon idéologie épistémologique selon laquelle le moteur, le but de la science, c'est de corriger les erreurs du passé. Donc de contester en permanence la doxa établie. »

La France a-t-elle des leçons à donner ?

Sociologue des sciences, Pascal Ragouet se dit « d'accord avec le fond du propos et les thèmes abordés par Bhattacharya, notamment sur la recherche sur les gains de fonctions à risque pandémique ou la crise de la reproductibilité. Egalement avec l'idée que le dissentiment scientifique est nécessaire, le tout étant de savoir quand il se transforme en doute non raisonnable et comment réguler cela dans le contexte d’une crise de la revue par les pairs et d’un dysfonctionnement global du système de communication de la science. Mais j'ai un problème avec cet homme : il a été nommé par Trump qui entend faire taire les scientifiques qui soutiennent des thèses auxquelles il n'accorde pas de crédit (dans tous les sens du terme). Et s'il n'y avait que ce dossier là... Ceci dit, avons-nous des leçons à donner quand on voit ce qui se passe en France ? »

C’est également ce que se demande le pharmacologue Bernard Bégaud qui perçoit « une grande hypocrisie dans ces crises effarouchées devant les conséquences (incontestablement inacceptables) du retrait sanitaire américain. Qui a laissé le monopole du soft power OMS à l'Oncle Sam ? Qui s'est satisfait de cette situation ? Qui a laissé la santé du monde dépendre d'un seul pays qui ne représente pas tant que cela en termes de PIB mondial ? Qui regrettera que l'on purge l'OMS d'une partie de sa bureaucratie inopérante ? Je vais néanmoins à la marche pour soutenir la recherche américaine attaquée par des totalitaristes affairistes. Mais la France est à la traine en matière de pourcentage du PIB consacré à la recherche et on applique encore des coupes sombres. La science et les chercheurs y sont-ils plus méprisés aux USA ? Je n'en suis pas sûr. »

Etre plus exigeant avec l’industrie pharmaceutique

En plein accord avec Bernard Bégaud, le pédopsychiatre et biostatisticien Bruno Falissard considère lui aussi, devant le discours habile de Bhattacharya, que « sur le fond, il a raison. Mais dans le détail, et en particulier sur le vaccin contre la rougeole et l'autisme, je ne le suis plus. Les faits sont bien connus et on sait, au-delà de tout doute raisonnable, que ces vaccins ne donnent pas l'autisme. Quand on doute, il faut le dire, mais quand on ne doute pas (et parfois il ne faut plus douter), on le dit aussi. » Interrogé sur ce sujet par un sénateur, Jay Bhattacharya n’a pas vraiment exprimé de doute en se disant convaincu que l’on dispose de « données fiables sur les vaccins ROR (Rougeole-oreillon-rubéole) et l’autisme » permettant d’écarter un lien entre les deux. Mais il ajouté que l’augmentation du taux d’autisme dans la population demeurait inexpliquée, et que « fournir des données claires et honnêtes » était le mieux qu’il puisse faire pour répondre à ceux qui n’étaient pas d’accord.

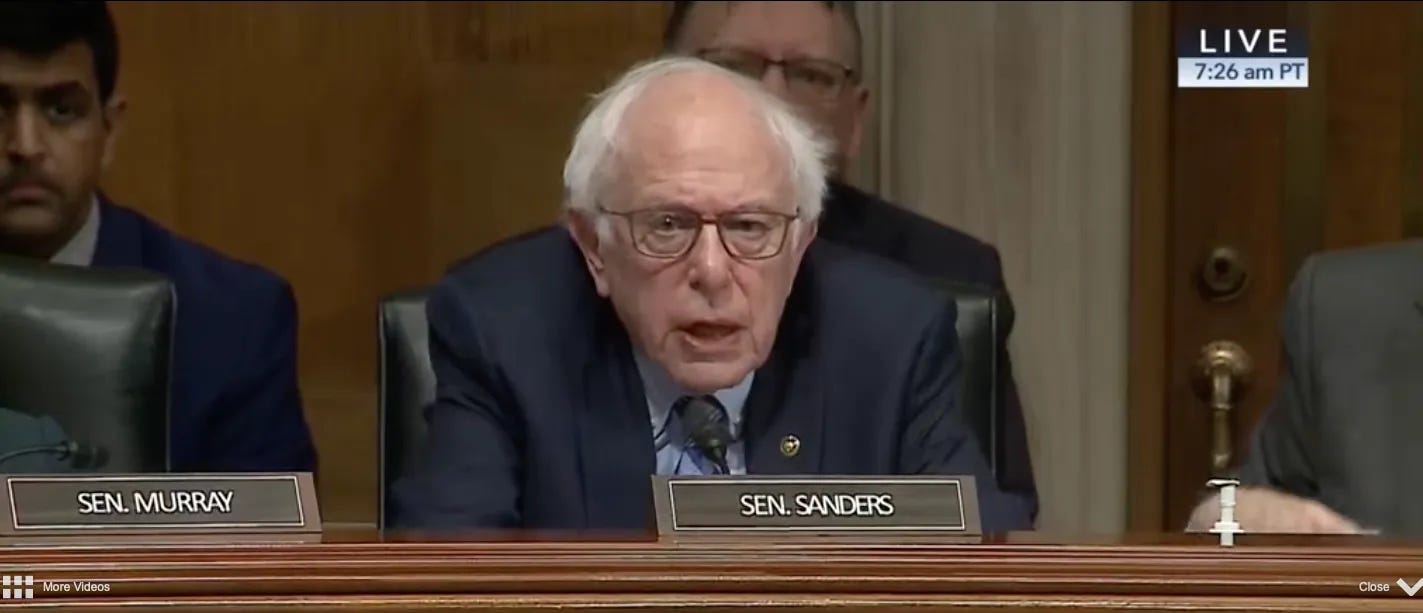

Autre point sensible, le prix des médicaments facturés beaucoup plus cher aux Etats-Unis que dans les autres pays, bien que les entreprises pharmaceutiques bénéficient de milliards de dollars de recherche financée par le contribuable américain. Le sénateur Bernie Sanders a suggéré d’imposer contractuellement à l’industrie des prix raisonnables. Bhattacharya a répondu qu’il était très difficile pour un directeur des NIH de résoudre seul ce problème, et qu’il souhaitait donc travailler avec le Congrès pour y parvenir. Il a en revanche pointé la responsabilité des NIH sur la question des maladies chroniques qui aurait dû être mieux traitée en prenant notamment en cause l’impact de l’alimentation. Tout ceci renvoie à l’engagement du nouveau ministre de la Santé américain, Robert Kennedy, d’être beaucoup plus exigeant avec l’industrie pharmaceutique mais aussi l’agroalimentaire. Ce qui devrait conduire à développer les recherches sur la sécurité et le mésusage des médicaments, sur les méfaits de la malbouffe ainsi que sur le potentiel curatif et préventif d’une bonne alimentation.

« Je demande à voir, car Bhattacharya et Kennedy vont se heurter à l’industrie, souligne Pierre Meneton qui révéla dans les années 2000 le scandale du sel alimentaire (https://information.tv5monde.com/international/pierre-meneton-lanceur-dalerte-malgre-lui-20064). Dès que l’on touche à la logique du profit, la santé publique se retrouve mise de côté. On l’a d’ailleurs bien vu en France avec le quasi-abandon des laboratoires de toxicologie depuis plusieurs décennies. Or si la défaillance est clairement politique sur l’influence néfaste de l’alimentation sur les problèmes cardiovasculaires, l’obésité ou le diabète pour lesquels on dispose déjà d’une connaissance suffisante non exploitée, il y aurait un besoin massif d’investissement sur l’analyse de produits toxiques et sur leur influence sur la santé, notamment au niveau du cancer. Mais on assiste plutôt à un désengagement dans un grand nombre de domaines jugés non prioritaires, comme le montre la politique du CNRS qui privilégie des « key labs », laboratoires supposés compétitifs à financer en priorité. »

Le type de dirigeant dont les NIH ont besoin ?

Voilà qui remet en perspective cette levée de boucliers française face aux mesures expéditives de l’administration Trump, dont une bonne partie a été suspendue par la justice américaine. Jay Bhattacharya a précisé qu’il n’avait pas été impliqué dans la vague de licenciements, mais qu’il examinerait les décisions à venir concernant le personnel des NIH.

Point non négligeable, il a par ailleurs déclaré qu’il suivra les directives de Donald Trump et de Robert Kennedy sur l’interdiction d’utiliser des tissus fœtaux avortés dans les recherches financées par les NIH. « Ils peuvent pourtant être très utiles pour des études sur les problèmes de développement », rappelle Pierre Meneton, tandis que Jean-Michel Claverie marque ici un bémol dans son approbation du programme de Bhattacharya face à « une interdiction liée à des dogmes religieux. Si l’on a moins de woke mais plus de chrétienté, je ne sais pas quel serait le gain net... » Fils d’immigrés indiens converti à 18 ans au protestantisme, Jay Bhattacharya considère quant à lui que « nous avons besoin d’alternatives aux lignées de cellules-souches fœtales qui soient non seulement acceptables sur le plan éthique mais aussi scientifiquement fondées ». Une position conciliant une préoccupation importante dans la société américaine et l’exigence de science.

La confirmation de Bhattacharya parait désormais acquise après son audition face à la commission du Sénat. Il s’apprête donc à prendre la direction de ces NIH qui constituent le principal bailleur de fond de recherche biomédicale, avec un budget annuel de 47 milliards de dollars affectés à des laboratoires du monde entier. En terminant son discours, il a lancé que « la science devrait être un moteur de connaissance et de liberté, et non pas quelque chose qui se dresse au sommet de la société et dit ce que vous devez faire ». Cela changerait de ce que l’on a vécu lors de la crise du covid, dont la France reste incapable de tirer un bilan critique. La nomination de Bhattacharya offre, en la matière, un contraste saisissant, occulté d’un champ de vision hexagonal focalisé sur la brutalité du phénomène Trump. Mais selon la remarquable journaliste Maryanne Demasi, le futur directeur des NIH « pourrait être exactement le type de dirigeant dont cette institution a besoin ». Et par la même montrer au monde que l’obscurantisme n’est pas forcément là où on le croit, en insufflant des Etats-Unis un vent de liberté scientifique dans la recherche biomédicale ? Il y a certes de quoi être sceptique, comme l’est mon conseil face au discours de Bhattacharya. L’expérience de sa traduction en actes promet toutefois d’être intéressante.

Quelle honnête évaluation de la situation !!! Ceux qui ont suivi le parcours de ces deux-là savent que c'est un excellent choix. Même RFK qui profère beaucoup d'âneries pourrait surprendre. Le NIH et la FDA sont en pleine déliquescence. Un ménage s'impose. Espérons qu'ils auront les coudées franches.

Bonjour, impossible de m'abonner, malgré plusieurs tentatives depuis des mois : ma banque Crédit Mutuel affiche "payer 0,00 €sur mon portable". Je ne suis pas le seul souscripteur potentiel dans ce cas. Existe-t-il un autre moyen de paiement ?

Bon courage et bonne suite,

Philippe Krieg